“嘀嘀!嘀嘀!”12月15日,北京时间凌晨5点。

来自巴基斯坦的留学生阿巴斯(ArzlanAbbass)的手机屏亮了:“迎新村的玉米获得‘国际美味奖’啦!在韩国和日本卖得都很好!今年出口额能达到1亿元人民币以上……”

做完实验,老师和同学们来宿舍看望阿巴斯。他们一起聚餐

瞬间,这个由334名农民、中外科研人员、政府工作人员、媒体记者组成的“中国吉林保护性耕作病虫草监测与防治技术联盟”微信群,沸腾了。

对于在中国黑土地上,攻读植物保护专业近3年的阿巴斯来说,这个消息并不意外。

因为,答案早就藏在他厚厚的4本黑土地观察笔记里。

“中国人像对待国宝一样珍惜黑土地。”

——2020年12月5日

2019年,阿巴斯来到中国,攻读吉林农业大学陈日曌教授的硕士研究生。他的科研方向是黑土地保护条件下害虫发生规律的监测和防治。

阿巴斯第一次跟着陈日曌下田调查,便被眼前广袤的黑土地震惊了!

陈日曌导师在田间为阿巴斯讲解黑土地上害虫越冬情况

黑黝黝的土地,从脚边一直延伸到天边,望不到尽头。金灿灿的庄稼,在黑土之上随风起伏。

阿巴斯恍如梦中。不!他连做梦也没有见过如此平坦、广阔、生机勃勃的土地。

“这就是黑土地?!地球上最珍贵的土壤资源!”阿巴斯满眼惊叹。

“是的!这就是200年到400年才长出1厘米的黑土地。中国东北、乌克兰平原以及美国密西西比河流域是世界仅有的三大黑土区。你脚下就是世界著名的黄金玉米带。”陈日曌回答。阿巴斯的试验地块分别位于梨树县泉眼沟村和公主岭市迎新村。他的黑土地观察笔记,就是从这里开始的。

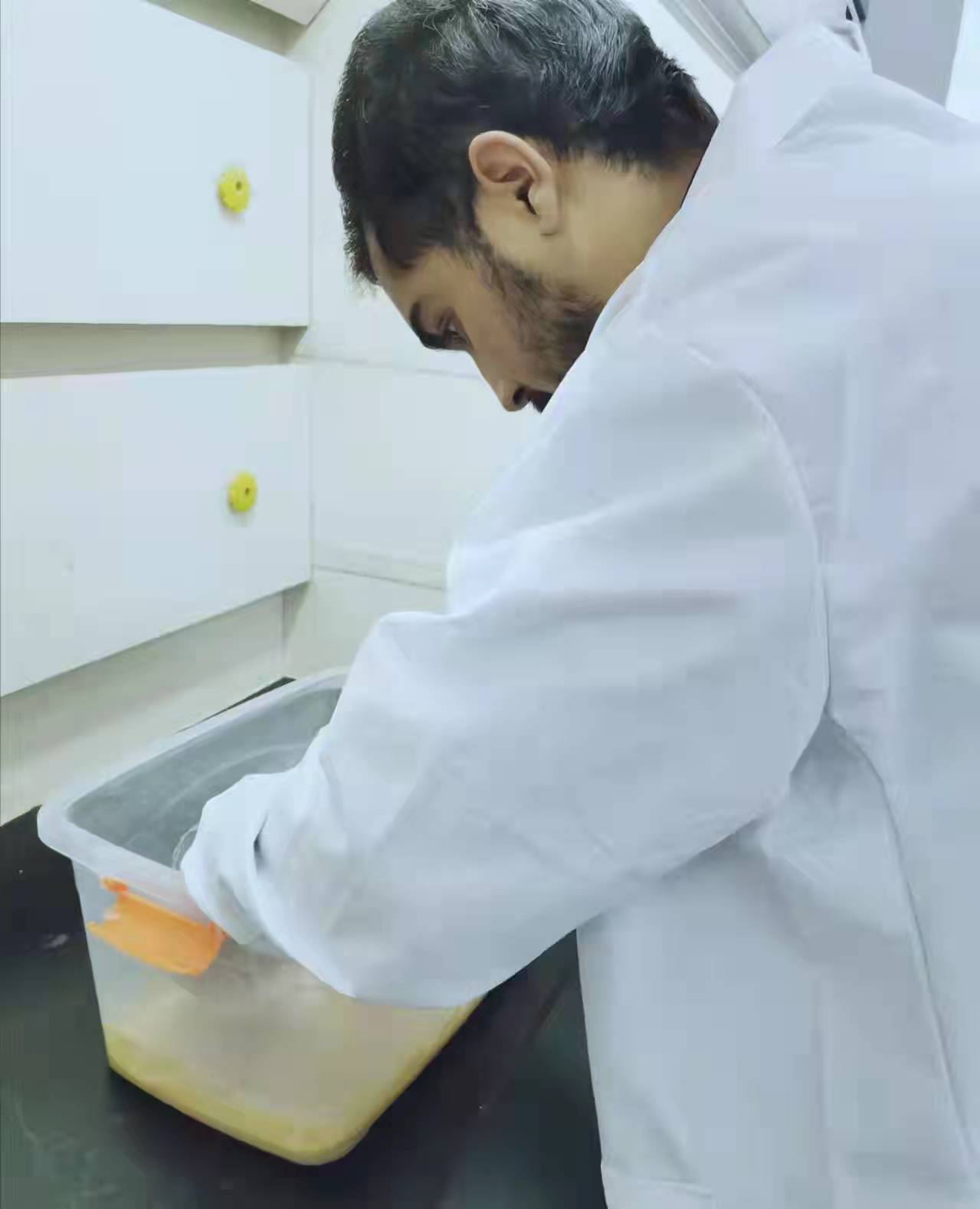

阿巴斯在实验室饲养虫子

他在笔记中这样写道:“中国农民的种地方式很特别。冬天,为了保持土壤温度,防止风蚀、水蚀,他们用玉米秸秆给土地盖上‘被子’。春天,他们不动土,直接用免耕播种机把种子播到秸秆下面。到了夏天,秸秆腐烂了,正好就变成了肥料。他们因此可以减少大量化肥的使用,既省钱,又保护了土地。”

2020年7月22日,习近平总书记来到梨树县国家百万亩绿色食品原料(玉米)标准化生产基地核心示范区,了解农业科技研发利用、黑土地保护情况,并殷切嘱托,要采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好。

随后,一场轰轰烈烈的保护黑土地耕作革命在吉林、在东北地区迅速展开。

阿巴斯专心地在实验室里做各种实验

总书记视察的地块,刚好就是阿巴斯的试验地块。这个消息,让他感到兴奋和骄傲。

在随后的日子里,他把笔记做得更为详实,还特别关注了关于黑土地保护的各项政策。

“吉林省成立了省委书记和省长任组长的黑土地保护领导小组,全国的人才、资金、项目都在向黑土地保护聚集,我们课题组也增加了新的气象学专家和土壤学专家……”

“中国科学院的科学家们加入进来了,吉林省的‘黑土粮仓’科技会战启动了……”

“吉林省有2800万亩黑土地采取保护性耕作,已经占粮食播种面积的三分之一了,我们的研究应该加快速度……”

“调研了1个月。我发现,中国农民像爱护自己的孩子一样爱护黑土地,他们想出了很多保护黑土地的方法,还带着身边的农民一起行动……”

阿巴斯在试验田里调查害虫的习性

阿巴斯常常与本国的导师分享他的见闻,这些见闻让导师不禁感慨:“中国有这样宝贵的黑土地资源,还能把它当成国宝一样保护,让人羡慕啊!”

“中国农民崇尚绿色农业,这是他们‘尊重自然,顺应自然,保护自然’的发展之道。这样的文化让我敬佩。”

——2021年1月23日

阿巴斯的研究,简单说就是利用生物手段减少虫害,避免或减少化学杀虫剂对土地和环境的破坏。这项研究,符合中国人推崇的“尊重自然,顺应自然,保护自然”的“大道”,因此在中国农业科研领域十分盛行。

阿巴斯很喜欢这句有着深厚底蕴的中国话,他把“尊重自然,顺应自然,保护自然”写在每一个笔记本的首页。在他心里,这就是中国文化。

阿巴斯跟着陈日曌在实验室里饲养虫子,记录虫子的生活习性。他们还在吉林农业大学教学试验田里专门开出一片地,种一些易招虫害的作物,以方便观察野外的虫子。

冬天在田间调查玉米根里的玉米螟幼虫发生情况

除了养虫子,阿巴斯的另一项任务是和专家们一起研发智能化的捕虫工具以及土壤监测工具。冬天,他们把土壤监测工具深埋于地下,观测土壤温度,预测虫害发生情况。夏天,他们利用自己发明的捕虫器,测算虫害严重程度,为农业生产提供预警。

利用生物手段减少虫害,在农业大省吉林并不稀奇。但对于阿巴斯来说,却是重要的学习内容。他的笔记本里,详细记录着农民利用赤眼蜂防治玉米螟的方法。

“在中国,生物防治玉米螟的技术很成熟。每年玉米螟高发期到来之前,政府会免费给农民发放赤眼蜂(玉米螟的天敌),并指导他们进行投放。每亩地设两个放蜂点,分两次进行投放,投放量分别为0.7万只和0.8万只……”

从2020年春天开始,阿巴斯便协助陈日曌调查农民使用化肥和农药的情况,他在笔记中这样写道:“这里的农民喜欢少肥少药的绿色种植,他们尝试用各种办法,减少化肥和农药的使用量,他们的农产品不仅好吃,也卖上了好价钱……”

“在肥沃的中国黑土地上长出来的农产品,既好吃又安全。一想到我也为保护这片黑土地做过贡献,很开心。”

——2021年12月14日

阿巴斯观察虫卵

阿巴斯协助陈日曌教授研发的两种害虫高效诱捕装置和玉米螟发生量监测预警装置,先后在吉林农业大学教学试验田内投入使用。他们同时对不施农药、化肥的土壤和环境进行了对比监测。

2020年秋天,试验田里的萝卜、白菜、玉米喜获丰收。阿巴斯高兴极了。他的观察笔记里字字句句都透着兴奋。

“我们研发的装置成功了!没有化学农药的大萝卜味道太棒了,这是我吃过的最好吃的萝卜!接下来,我们要申请专利啦……”

“今天,我们去农民家察看蔬菜的虫害情况,采用生物防治的西红柿真好吃。就在上个星期,农民已经拿到了绿色食品认证。这个消息,真是太好了……”

白雪之下,黑土地开启了它独特的休养生息之道。

陈日曌的团队仍然每天监测着地表、地表以下50厘米、100厘米的地温,并时时向政府和农民通报。

阿巴斯心心念念的3个装置已经成功申请了专利。由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书摆放在陈日曌的办公桌上。

此时,阿巴斯已经回到了巴基斯坦,但他的黑土地观察笔记并没有停止。他通过微信群里的消息,时刻关注着中国黑土地,记录着中国黑土地——

前郭县200多公顷优质速冻红辣椒销往韩国。

迎新村的玉米在韩国首尔市明洞大街,被加工成黄油烤玉米、芝士玉米等,以一穗3500韩元的价格热卖。

东丰县小四平镇的“鹿乡金红苹果”获得大丰收。好吃又好看的中国苹果,在泰国当地卖出每个8元人民币的好价格。

……

隔着手机屏幕,阿巴斯一次又一次感受到中国黑土地上熟悉又新鲜的气息。

他的观察笔记也厚了一页又一页。